開戦から終戦まで重用された「一式陸攻」の能力とは?

地上基地の爆撃から艦船の雷撃まで、幅広い用途で用いられた日本海軍の「一式陸上攻撃機。

多くの活躍を見せる一方で、米軍からは不名誉なニックネームを与えられ、終盤は被害も多かった機体です。

とはいえ日本海軍になくてはならない戦力だった一式陸攻。

その歴史や能力を見ていきましょう。

陸上攻撃機とは?

-800x292.jpg)

そもそも、陸上攻撃機とはどんな航空機なのでしょうか?「陸上基地を攻撃するために作られた機体」だと思っている人もいるかもしれませんが、本当の意味は違います。

「艦上攻撃機」と区別して用いられた言葉なのです。

艦上攻撃機は艦上、つまり空母から出撃するのに対し、陸上攻撃機は陸上、つまり陸上基地から出撃します。

「艦上」「陸上」と分けて使うことからもわかるように、陸上攻撃機は海軍にしかありません。

「陸上基地から発進し、敵主力艦隊に対して魚雷攻撃を行うことを主たる目的として開発された攻撃機」それが陸上攻撃機です。

一式陸攻の開発

1920~1930年代の軍縮条約において、日本は保有艦船数で米英と比べると不利な状況になります。

その劣勢を挽回するために考えられたのが、艦船の攻撃力を補う航空戦力の拡充です。

海軍首脳は、陸上基地から発進し、敵艦を攻撃する長距離攻撃機の開発に力を注ぎました。

その思想の中で生まれたのが、「仮称十二試陸上攻撃機」。

後の一式陸攻です。

1937年9月に計画が開始され、太平洋戦争開戦の少し前、1941年6月に運用を開始します。

1941年、皇紀でいうところの2601年に制式採用となったため、「一式」と名付けられました。

「一式陸攻」と省略されて呼ばれますが、海軍では中型攻撃機の意味の「中攻」と呼ばれることが多かったようです。

米軍の呼称は「Betty」。

米軍は日本軍の戦闘機や爆撃機の正式名称がわからないことから、ニックネームをつけて呼称していましたが、戦闘機には男性の名を、爆撃機には女性の名をつけていたそうです。

ちなみに一式陸攻の「Betty」と言う名は、命名に携わっていた情報部のとある軍曹のガールフレンドの名前だとする説もあります。

機体の開発は三菱内燃機、後の三菱重工が担当しました。

機首から機尾までほぼ同じ太さのずんぐりした外見と、機尾の対空砲座の形状から、当時国民からは「葉巻型」と呼ばれ、親しまれたそうです。

一式陸攻の特徴

単座戦闘機と違って、一式陸攻の搭乗員は7名。

主操縦士、副操縦士、搭発員、射爆員、主偵察員、副偵察員、電信員です。

搭乗員たちは各々の役割を果たしながら、電信や機銃の兼任も行いました。

大型の機体のわりに軽快な動きができる攻撃機で、時速430キロから470キロ。

実用上昇高度は9000メートル前後を誇ります。

1つ前の九六式陸攻と比べて、大幅な性能アップが実現しました。

空気抵抗を増やすことなく胴体径を拡大することに成功。

九六式陸攻では胴体下の機体外部に搭載していた爆弾や魚雷を、胴体内に収納することを可能にしました。

また主翼内にはインテグラルタンクを採用。

インテグラルタンクとは、翼を水密にして、この中に直接燃料を注入するという技術です。

これにより、4,000キロ以上に達する長大な航続力を得ることに成功しました。

一式陸攻の高雄空での活躍

一式陸攻が最初に配備されたのは、台湾の高雄航空隊、通称「高雄空」です。

当時高雄空は中国の漢口に進出。

日々中国軍と激闘を繰り広げていました。

漢口基地から出撃する九六式陸攻の作戦高度は、せいぜい6000~7000メートル。

それに対して一式陸攻は高度8000メートル以上でも作戦可能であり、中国軍機が全く追いつけない高度でした。

また巡航速度においても一式陸攻の方が速いので、九六式陸攻と共同での作戦が難しくなりました。

そこで速度が近い零戦と組む案を編み出します。

零戦と共に敵基地に侵入。

迎撃に上がってきた戦闘機を零戦が仕留め、その後一式陸攻が安全に爆撃を行うという作戦です。

九六式陸攻は速度が遅く、零戦と共同作戦を行うことができませんでした。

ですので単独爆撃となり、敵戦闘機の犠牲になることが多々ありました。

一式陸攻の速度だからこそ成しえた作戦でした。

史上初の快挙

1941年12月10日。

真珠湾攻撃から2日後に発生したマレー沖海戦で、一式陸攻は九六式陸攻と共に史上初の快挙を成し遂げます。

マレー半島沖に展開するイギリス海軍の新鋭戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と巡洋戦艦「レパルス」。

イギリス海軍を象徴するこの2艦の動向を探っていた日本海軍ですが、潜水艦や偵察機の執拗な索敵の結果、ついに居場所を発見します。

各航空隊の九六式陸攻が現場に駆け付けましたが、中には敵位置を知らせる無電を受信できず、上空をさまよう部隊もありました。

暗号電文は機上では解読できないため、司令部は思い切って平文で各航空隊に敵位置を打電。

攻撃目標の所在がつかめないまま飛行していた鹿屋空の一式陸攻26機もこれを受信し、現場に急行します。

先に到着していた九六式陸攻が攻撃を開始しており、鹿屋空の一式陸攻もこれに参戦。

多数の魚雷を命中させ、両艦とも沈没に追い込んだのです。

このマレー沖海戦での九六式陸攻、一式陸攻の戦闘は、「航空機で行動中の敵艦船を撃沈した、世界初の事例」となりました。

「航空機が艦船を沈没させることができる」という事実は、各国の考えを大艦巨砲主義から、航空機至上主義へと変革させるきっかけとなりました。

もっとも、この時本来イギリス艦隊に随行するはずであった最新鋭空母「インドミタブル」が座礁事故により離脱していたことも、成功の要因のひとつだったと考えられます。

インドミタブルが随行し、迎撃機を発進させていれば、この2戦艦の撃沈はなく、日本海軍の航空隊は散々な目に遭っていたかもしれません。

ワンショットライターと呼ばれた一式陸攻

長大な航続距離と上昇高度を備えた優秀な機体として評価されていた一式陸攻ですが、大戦終盤にさしかかると、被害が続出します。

一撃で火を噴いて墜落する様を揶揄して、米軍からは「ワンショットライター」「フライングジッポー」などという不名誉なニックネームまでつけられました。

原因ははっきりしており、一言でいえば「防御力不足」です。

軍部は一式陸攻の開発に先立ち、厳しい仕様要求を三菱に課しました。

それは、九六式陸攻と同程度の能力を基本とし、かつ長大な航続距離を得ること、です。

この要求に対し、三菱は双発ではなく、四発機での検討を打診しますが、軍から却下されます。

発動機の数が多いほうが長い距離を飛べるのですが、軍からの要求はあくまでも「双発機」とのこと。

エンジンの変更や胴体径の改良などの工夫はしましたが、大きくは九六式陸攻と変わらない条件で、航続距離だけ伸ばすとなると、他の部分を犠牲にせざるを得ませんでした。

結局、削られたのは、防御でした。

インテグラルタンクにしたことで、翼全体に燃料が搭載されており、当然のことながら翼に被弾すると燃料漏れや火災を起こします。

これを回避するために、ゴム膜による防弾タンクなども検討され、一部は実施されたのですが、まったくもって不十分でした。

長距離渡洋爆撃を行うということは、護衛戦闘機なしに目的地まで飛ぶことを意味します。

護衛戦闘機の航続距離では、長距離爆撃の全行程を護衛するのは不可能だからです。

にも拘わらず、軍部は防弾性を強化しませんでした。

防御に力を割けば、速力や高度が低下してしまう。

それより、速力や高高度性能の向上によって被弾確率を下げた方が合理的、と考えられていたのです。

それでもいざ太平洋戦争が開戦すると、一式陸攻の被害はどんどん拡大していきます。

こうなると軍部は速力と高度の低下を覚悟の上、主翼下面に30ミリ厚のゴム板を貼り、並行して二酸化炭素噴射の消火装置も装備。

ようやく防御を強化しだしました。

しかし戦局が進むにつれて敵戦闘機も新鋭機が続々と出現。

その程度の防御ではまったく意味をなさなくなったのです。

海軍甲事件

1943年、一式陸攻にまつわる事件が発生します。

第十一航空艦隊、基地航空隊、第3艦隊の航空機によるガダルカナル島、ポートモレスビー等に対する空襲作戦「い号作戦」が開始されます。

その前線視察を行うということで4月18日、連合艦隊司令長官の山本五十六大将が旗艦の武蔵を離れ、ラバウルからショートランド島の近くにあるバラレ島基地に赴く計画がありました。

山本長官と腹心の部下数名が2機の一式陸攻に分乗し、午前6時5分、ラバウルを出発。

零戦9機も護衛のため同行しましたが、このあたりの地域は日本の制空下にあり、敵航空機は現れるはずがありませんでした。

ところが7時33分、その2機の一式陸攻をめがけて、突如P-38戦闘機14機が来襲したのです。

零戦の応戦もむなしく、2機の一式陸攻は撃墜され、山本長官は戦死してしまいます。

真珠湾攻撃で一躍脚光を浴び、英雄視されていた山本五十六の死は、当時の国民に影響を与えかねないということで、しばらく戦死したことは発表されませんでした。

なぜ現れるはずのないP-38が現れたのか?

それは、アメリカ軍が日本の暗号解読に成功し、山本長官の行動予定を事前に把握していたからです。

しかしアメリカ側は、暗号解読に成功していることを日本側に知られたくありませんでした。

知られてしまうと、より高度な暗号に変換され、日本軍の作戦が事前に察知できなくなる恐れがあるからです。

つまりこの頃の日本軍の大規模な作戦は、そのほとんどがアメリカ軍に事前に察知されていたということになります。

そのような事情があり、アメリカ国民に対してもあえて「山本五十六機を襲撃した」という発表は行いませんでした。

付近一帯を攻撃目標にした結果、あくまで偶然に撃墜した、という具合に発表を装ったのです。

その後隠し続けることもできなくなった日本政府は、5月21日に山本長官の戦死を公表。

6月5日には国葬が行われました。

桜花の母機だった一式陸攻

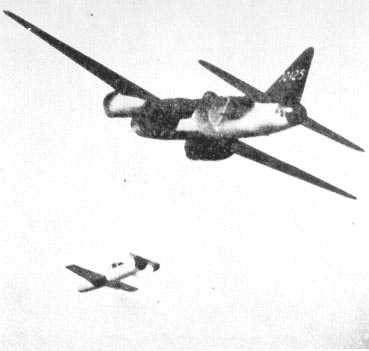

大戦末期の一式陸攻の活躍で特徴的なのは、「桜花」を搭載して出撃したことです。

桜花はロケットエンジンを搭載し、目標めがけて一直線に降下。

猛烈なスピードで敵艦に体当たりを行う特攻機です。

敵艦隊の近くまで一式陸攻が運び、艦隊上空に達したところで桜花を発射する、という仕様でした。

ただ、搭載するといっても大きすぎて機内に格納することはできず、機外に装備せざるをえません。

その結果一式陸攻の空力が悪化し、速度が落ちました。

さらに桜花自身の重さも相まって、より鈍足に。

当時日本には制空権がほぼありませんでしたから、米軍の戦闘機が待ち構える空を敵艦めがけてノロノロと飛行するわけです。

狙い撃ちされないわけがありません。

そこに加えて防弾性の低さが原因となり、桜花を抱えたまま一式陸攻は次々と撃墜されます。

この作戦はほとんど成功しなかったと言われています。

このように防弾性の低さや運用上のミスなども重なり、満足のいく活躍ができなかった一式陸攻。

しかし大戦全般を通じてもっとも運用された攻撃機であり、終戦までに2435機が生産されています。

零戦や隼などの戦闘機に比べると知名度は低いものの、太平洋戦争中の日本海軍を支え続けた機体といっても過言ではありません。